仮想通貨を買ってみたけど、

このまま取引所に置いておいて大丈夫なのかな…?

と不安に感じたことはありませんか?

特に、「取引所のウォレット=自分の財布」だと思っている方も多く、知らないうちに大きなリスクを背負ってしまっているケースもあります。

実際に、取引所のハッキング事件は何度もニュースになっており、数億円単位の資産が一瞬で失われた事例も珍しくありません。

自分は少額だから大丈夫

大手取引所だから安心

――そんな思い込みが、最も危ないのです。

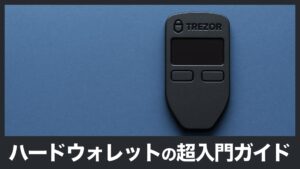

そこでおすすめしたいのが「TREZOER(トレザー)」というハードウェアウォレット。

これは、仮想通貨をネットから切り離した状態で安全に保管できる専用デバイスで、特に初心者でも簡単に使える設計が魅力です。

この記事では、TREZOER(トレザー)はどんなものなのか、なぜ必要なのか、どう使えばよいのかをわかりやすく解説していきます。

この記事では、TREZORとはどんなものなのか、なぜ必要なのか、どう使えばよいのかをわかりやすく解説していきます。

仮想通貨の世界に足を踏み入れたばかりのあなたでも、「これなら安心できる」と感じていただけるはずです。

安全な仮想通貨ライフの第一歩を、一緒に踏み出してみませんか?

\ オフラインで安全管理 /

- NFTコレクター

- NFT投資で含み益200万円超

- NFT保有数:600点以上

- 音楽NFTコレクションを運営

- バンドマンでギターリスト

- 元ECサイト運営マネージャー:年商10億

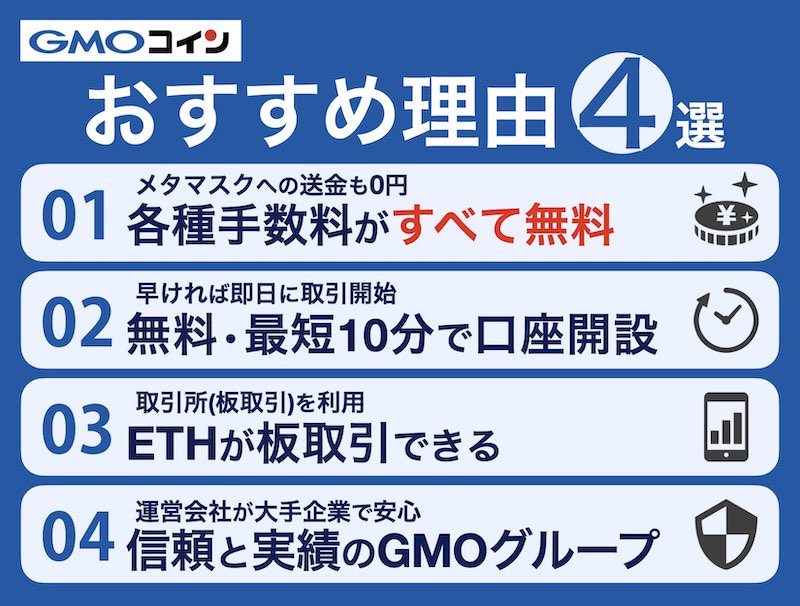

TREZOR(トレザー)の知っておくべき基本知識

仮想通貨を安全に保管するために、多くの人が注目しているのが「ハードウェアウォレット」です。

その中でもTREZOER(トレザー)は、長年の実績と信頼性の高さで初心者から上級者まで広く利用されています。

最大のポイントは、インターネットから切り離されたオフライン環境で秘密鍵を保管できること。

取引所に置いておくよりも圧倒的に安全な資産管理が実現できます。

その結果として、仮想通貨を「守る」ための最も現実的な手段として選ばれているのです。

- USB接続型デバイス:

パソコンに直接つないで使う小型端末で、電源を入れなければ操作も不可能なため、物理的に資産を守る設計。 - 秘密鍵のオフライン保管:

仮想通貨の鍵情報をインターネットに触れさせない構造で、外部からのハッキングリスクを最小限に抑える。 - 対応通貨が豊富:

ビットコインやイーサリアムだけでなく、ADA、XRP、MONAなど主要なアルトコインも幅広く対応。 - 初心者向けの日本語マニュアル付き:

初めてでも迷わず使えるよう、国内正規代理店では独自の日本語サポートや動画ガイドを提供。 - ウイルスやマルウェアの影響を受けにくい:

PCやスマホがウイルス感染していても、TREZORが独立した動作環境を持つため影響を受けにくい。

ハードウェアウォレットとは何か?その仕組みと役割

ハードウェアウォレットとは、仮想通貨の秘密鍵をオフライン環境で安全に保管するための専用デバイスです。

ネット上のウォレットや取引所とは異なり、常にインターネットにつながっていないため、外部からのハッキングやウイルス感染といったリスクを大幅に減らすことができます。

特に長期保有やまとまった資産を扱う場合には、ハードウェアウォレットの導入が推奨されています。

このことから、資産保護の観点で「最終的にここにたどり着くべき保管方法」と言われることも少なくありません。

- 秘密鍵の完全分離:

仮想通貨を操作するための鍵は、ハードウェア内にのみ保存され、外部のソフトやアプリには一切漏れない設計。 - 署名はデバイス内で完結:

送金などの操作はデバイス内部で完了し、鍵情報が外部に流出することはない。 - PINコードと物理ボタンで二重の防御:

操作にはPINの入力と物理的なボタン操作が必要で、遠隔操作や自動実行が不可能。 - PCやスマホがウイルス感染していても安全性を維持:

秘密鍵は常にデバイス内部にあるため、ウイルスにより盗まれるリスクがない。 - 初期設定やバックアップも物理的に管理:

設定時に出力される「復元フレーズ」は紙などのオフライン媒体に書き留め、万が一の紛失時にも対応できる。

TREZORの特徴と他ウォレットとの違い

ハードウェアウォレットにはいくつかの種類がありますが、TREZOER(トレザー)はその中でも初心者にとって扱いやすく、かつ信頼性の高い製品として評価されています。

チェコのSatoshiLabs社が開発したこのウォレットは、世界中で長年使われてきた実績があり、オープンソースであることからも透明性の高さが伺えます。

このように、TREZORはただの保管ツールではなく、「セキュリティ・使いやすさ・信頼性」の3つを兼ね備えたバランスの取れた選択肢だといえます。

- オープンソース開発:

ソフトウェアの中身が公開されており、世界中の開発者によって安全性が常にチェックされている。 - 日本語対応の正規代理店が存在:

国内サポートや日本語マニュアルが整っているため、導入時の不安が少ない。 - 多くの通貨に幅広く対応:

ビットコイン・イーサリアムだけでなく、XRPやADA、MONAなど主要アルトコインにも対応。 - 使いやすいインターフェース:

専用の管理アプリ「Trezor Suite」が視覚的にわかりやすく、初心者でも直感的に操作可能。 - 他社製品との互換性も高い:

MetaMaskなどの人気ウォレットとも連携できるため、運用の幅が広がる。 - 物理ボタンによる手動確認:

操作ごとにデバイス上のボタンを押して確認する仕様で、意図しない送金などを防止できる。

なぜ取引所に置きっぱなしは危険なのか?仮想通貨のリスクと現実

仮想通貨を購入した後、多くの人がそのまま取引所のウォレットに保管しています。

確かに、売買の利便性という点では取引所のままでも問題ありませんが、実はこの状態が最もリスクの高い保管方法の一つです。

取引所は常にインターネットに接続されており、万が一ハッキング被害に遭った場合、預けていた資産を一瞬で失う可能性があります。

このような背景から、資産の保管場所として取引所を長期間利用することは避けるべきだとされています。

- 過去の大規模ハッキング被害が実在:

国内外で取引所が攻撃され、数十億円単位の仮想通貨が流出した事例が複数存在。 - 秘密鍵は取引所が管理している:

ユーザー自身が直接管理していないため、万が一の時に自力で資産を動かすことができない。 - 補償体制が不透明なケースもある:

取引所によっては被害に遭っても補償されない、または一部補償しかされない可能性がある。 - 常時オンラインのため攻撃対象になりやすい:

インターネット上にある資産は、常に悪意ある攻撃者の目に晒されている。 - 本人確認や凍結のリスク:

法規制や内部方針の変更によって、突然口座を凍結されたり、出金制限がかかることもある。

実際に起こったハッキング事例と教訓

仮想通貨業界では、定期的に取引所を狙ったハッキング事件が発生しており、そのたびに多くのユーザー資産が危険にさらされてきました。

「自分は少額だから大丈夫」「大手取引所なら安心」――そう思っていた方々も、実際には取り返しのつかない損失を被る可能性があります。

近年では、国内の大手企業や世界的な取引所でも被害が発生しており、誰にでも起こりうる現実として警戒が必要です。

このような背景から、取引所任せにせず、自分で資産を守る選択が注目されるようになっています。

- マウントゴックス事件(2014年):

当時世界最大の取引所で約850,000BTC(当時約470億円相当)が消失。

原因は内部不正とされ、仮想通貨業界に大打撃を与えた。 - コインチェック事件(2018年):

NEM約580億円相当が流出。

ホットウォレットでの管理に加え、マルチシグ非対応など管理体制の甘さが問題に。 - Zaif不正流出(2018年):

約67億円相当の仮想通貨(BTC、MONA、BCH)がハッキング被害に。

取引所の運営会社が経営不安に陥る事態に発展。 - バイナンス(2019年):

約7000BTCが盗難。

APIキーや2FAの突破など、高度な攻撃を受けたが、被害は全額補償された。 - FTX破綻(2022年):

取引所の破産により、ユーザーの資産が凍結。

ハッキングではないが「中央管理のリスク」が改めて注目された。 - DMMビットコイン(2024年):

日本国内の大手取引所で、約480億円相当のビットコインが不正流出。

セキュリティ体制の見直しが迫られ、業界全体に緊張が走った。 - Bybit(2025年):

約15億ドル(約2200億円)相当のイーサリアム(ETH)が不正に流出しました。

この事件は、暗号資産取引所の歴史の中で最大規模のハッキング事件とされています。

ウェブウォレットとハードウォレットの違い

仮想通貨を保管する方法として、よく使われるのが「ウェブウォレット(オンラインウォレット)」と「ハードウォレット(オフラインウォレット)」の2つです。

どちらも資産を管理する手段ですが、その仕組みと安全性には大きな違いがあります。

特に長期保有や大切な資産を扱う場合には、選び方ひとつでリスクが大きく変わります。

このことから、自分の使い方や資産規模に合ったウォレット選びが重要とされています。

- 接続環境の違い

ウェブウォレット:常にインターネットに接続された状態。取引所や専用アプリ上で管理される。

ハードウォレット:オフライン環境で秘密鍵を保存。操作時のみ一時的に接続する仕組み。 - 秘密鍵の管理権限

ウェブウォレット:取引所やサービス提供者が秘密鍵を保持しているケースが多い。

ハードウォレット:秘密鍵は完全に自分自身で管理。外部に漏れにくい構造。 - セキュリティリスク

ウェブウォレット:ハッキング、フィッシング、マルウェア感染のリスクが常にある。

ハードウォレット:物理的な盗難以外ではリスクが極めて低く、安全性が高い。 - 操作性・利便性

ウェブウォレット:インターネット環境があればすぐにアクセス・取引できる。

ハードウォレット:取引のたびにデバイス接続が必要なため、利便性はやや劣るが、安全性重視の人には最適。

TREZORのメリット|仮想通貨を守るために選ばれる理由

数あるハードウォレットの中でも、TREZOER(トレザー)が高い支持を集めているのには理由があります。

単に「安全」なだけでなく、ユーザーが使いやすいように設計された細かな配慮が行き届いており、仮想通貨初心者にも扱いやすい点が評価されています。

特に、初めてハードウォレットを使う人にとっては、安心して導入できる環境が整っているかどうかが非常に重要です。

このように、TREZORは“はじめてのハードウォレット”として、多くの人に選ばれる存在になっています。

- 高度なセキュリティ構造:

オフラインで秘密鍵を保持し、トランザクションの署名もデバイス内で完結するため、外部攻撃から守られる。 - 物理ボタンによる手動認証:

送金や設定変更には必ずデバイス上の物理ボタンで操作確認が必要。

誤操作や遠隔ハッキングを防止。 - 正規代理店の日本語サポート:

国内で安心して購入できる体制が整っており、日本語のマニュアルやサポートが初めての方に心強い。 - オープンソースの透明性:

ソフトウェアが公開されており、世界中の開発者が監視・改善を行っているため、安全性に裏打ちされた信頼がある。 - 長年の運用実績と安定性:

2014年から続く老舗ブランドで、トラブルが少なく、継続的なアップデートも行われている。

セキュリティ性能の高さと多層構造の防御

TREZOER(トレザー)が多くのユーザーから支持されている大きな理由のひとつが、そのセキュリティ性能の高さです。

単に「秘密鍵をオフラインで保管する」という基本機能だけでなく、複数の防御レイヤーを組み合わせた構造になっており、万が一の状況にも備えられるように設計されています。

仮想通貨は一度盗まれると取り戻せないため、「何重にも守る設計」であることは極めて重要です。

そのため、TREZORは「資産を守る最後の砦」として高い信頼を得ています。

- PINコードロック機能:

電源を入れるたびにPINの入力が求められ、他人にデバイスを触られても勝手に操作できない。 - パスフレーズ(25番目のワード)による上乗せセキュリティ:

復元フレーズに追加して独自のパスワードを設定可能。

盗難時のリスクも軽減される。 - リカバリーフレーズによるバックアップ体制:

初期設定時に表示される24単語をオフラインで保管することで、万が一の故障・紛失にも対応。 - USB接続時のみ動作する仕組み:

常時オンラインではないため、接続していない限り悪意あるアクセスは不可能。 - ファームウェア署名の確認:

TREZORにインストールされるソフトは、開発元が署名した正規のものだけ。

改ざんされたプログラムを拒否できる。

対応通貨の多さと日本語サポートの安心感

仮想通貨を保管するうえで、「この通貨には対応しているのか?」という点は非常に重要です。

特にアルトコインや日本で人気の通貨を持っている場合、ウォレットの対応状況は購入前に確認すべきポイントとなります。

TREZOERは、ビットコインやイーサリアム系はもちろん、XRPやADA、MONAといった通貨にも幅広く対応しており、多くの仮想通貨ユーザーにとって使いやすい選択肢です。

そのため、複数の通貨を一括管理したい人にも安心して利用されています。

- 対応通貨は1000種類以上:

ビットコインやイーサリアムに加え、ERC-20トークンや他の主要通貨にも広く対応。

資産の分散保管が可能。 - 日本で人気の通貨にも対応:

ADA(エイダ)、XRP(リップル)、NEM(ネム)、MONA(モナコイン)などもサポートされている。 - 国内正規代理店によるサポート体制:

購入後も日本語でのメール・LINE対応があり、不明点やトラブル時も安心。 - 初心者向けのスタートマニュアル付属:

難しい初期設定も、日本語ガイドや動画マニュアルがあることでスムーズに進められる。 - ソフトウェアのインターフェースも日本語対応:

Trezor Suiteは日本語化されており、英語に不安がある人でも操作しやすい。

TREZORの購入から初期設定まで|初心者向け導入ステップ

TREZOERは初心者でも比較的導入しやすい設計になっていますが、それでも「何から始めればいいの?」と不安になる方は少なくありません。

特に仮想通貨の管理が初めての方にとっては、購入から設定までの流れを事前に把握しておくことで安心して導入できます。

あらかじめ必要な準備と手順を知っておくことで、失敗やトラブルを防ぎやすくなります。

このように、はじめての方でもスムーズに使い始めるためには、以下の流れを押さえておくと安心です。

- 正規代理店での購入がおすすめ:

偽物や改ざん品を避けるためにも、国内正規代理店から購入するのが安全。

購入後のサポートも受けられる。 - 開封後、Trezor公式サイトにアクセス:

セットアップは公式サイトから開始。

信頼できるURL(https://trezor.io)以外にはアクセスしないよう注意。 - Trezor Suiteのインストール:

パソコンまたはスマホに管理アプリをインストールし、デバイスと接続して初期化を行う。 - PINコードとリカバリーフレーズの設定:

画面の指示に従い、セキュリティ設定を実施。

リカバリーフレーズは紙に書いてオフラインで厳重に保管。 - 試験送金で動作確認:

本格運用の前に、少額で送金と復元のテストをしておくと、万一のときの備えにもなる。

TREZOR購入時に注意すべき3つのポイント

TREZOERを導入する際には、購入時の選び方や確認すべき点に注意する必要があります。

ハードウェアウォレットは「セキュリティのための道具」であるだけに、最初の購入段階で間違ってしまうと、元も子もありません。

特に最近では、フリマサイトや並行輸入品など、見た目が似ていても中身が改ざんされた商品も報告されています。

このことから、TREZORを購入する際には、以下の3点を必ず確認するようにしましょう。

- 信頼できる販売元を選ぶ:

Amazonマーケットプレイスやフリマアプリ経由での購入は避け、TREZORの公式サイトまたは国内の正規代理店から購入するのが安全。 - パッケージ未開封かを確認:

届いた製品の封印シールに破れや剥がれがないか確認。少しでも異常があれば、絶対に使用しないこと。 - サポート対応の有無をチェック:

何かあった時に相談できる日本語サポートがあるかどうかも大事なポイント。

正規代理店経由ならLINEやメールで対応してもらえるケースも多い。

届いてからのセットアップ手順を丁寧に解説

TREZOERが手元に届いたら、すぐに使えるように初期設定を進めていきます。

初めてハードウェアウォレットを使う方にとっては少し緊張する場面かもしれませんが、公式サイトの手順通りに進めれば複雑な作業はありません。

特に注意したいのは、設定の途中で出てくる「リカバリーフレーズ(復元用の24単語)」の扱いです。

これをしっかり管理しておくことで、万が一のときにも資産を取り戻すことができます。

このように、落ち着いて一つずつ進めれば、誰でも安全なウォレット環境を構築できます。

- 1. 封印シールを確認する:

箱を開封する前に、正規品であるかをチェック。

封が破れていたら使用を中止。 - 2. 公式サイトにアクセス:

TREZOR公式(https://trezor.io)にアクセスし、「Trezor Suite」をダウンロード。 - 3. デバイスとパソコンを接続:

USBケーブルで接続し、指示に従ってデバイスの初期化を開始。 - 4. PINコードの設定:

端末を操作してPINを設定。

第三者が勝手に操作できないようにするための重要なステップ。 - 5. リカバリーフレーズを書き留める:

画面に表示される24個の英単語を、紙に正確にメモ。絶対にスクリーンショットを撮らないこと。 - 6. ソフト上でバックアップ完了確認:

Trezor Suite上で、設定が完了したことを確認。

これで基本的なセットアップは完了。

初心者がつまずきやすいポイントと対策法

TREZOERは基本的にシンプルで使いやすい設計になっていますが、それでも初めて使う方にとっては「どこかで間違えそう」と不安になる場面があります。

特に、仮想通貨の知識が少ない初心者ほど、何気ない操作ミスや思い込みで困ってしまうことが少なくありません。

こうして多くの人が悩んでしまう“つまずきポイント”を事前に知っておけば、焦らずに落ち着いて対処できるようになります。

- PINコードを忘れてしまう:

設定時に深く考えず適当な番号を入れてしまうと、後から思い出せずロックされてしまう。

覚えやすく、かつ推測されにくい番号にすることが大切。 - リカバリーフレーズを紛失する:

セットアップ時に書き留めた紙をなくしてしまうと、故障時に資産を復元できなくなる。

耐火・防水の保管ケースや金属プレートで保護すると安心。 - 偽サイトにアクセスしてしまう:

検索結果や広告から偽のTrezorサイトに飛んでしまうことがある。

ブックマークを使って、アクセスする習慣を。 - 送金時の確認を怠る:

送信先アドレスを誤って入力してしまい、仮想通貨を失うケースも。

Trezorでは物理ボタンで確認できるが、念のため手入力ではなくコピー&ペーストを推奨。 - ソフトウェアアップデートを忘れる:

古いファームウェアのまま使い続けると、セキュリティ面で不安が残る。

Trezor Suiteに表示される更新通知を確認し、定期的にアップデートすることが重要。

紛失・故障時のリスクとリカバリー方法

ハードウェアウォレットを使用するうえで、もっとも心配されやすいのが「もしTREZOERを失くしてしまったらどうなるのか?」という不安です。

実際、端末自体は小型なので、うっかりどこかに置き忘れたり、故障してしまうこともゼロではありません。

ですが、TREZORはこうしたトラブルに備えた“復元システム”が整っており、しっかりと手順を守っていれば、資産を失うことはありません。

そのため、物理的な端末よりも「リカバリーフレーズ」がもっとも重要な存在であることが理解できます。

- リカバリーフレーズさえあれば復元可能:

初期設定時にメモした24個の単語(復元フレーズ)があれば、新しいTREZORや他の互換ウォレットで資産を取り戻すことができる。 - 紛失しても資産は盗まれない:

PINコードと物理ボタン操作が必要なため、デバイスを誰かが拾っても中身を抜き取ることはできない。 - 故障時も焦らず対応できる:

電源が入らない・接続できないなどのトラブルでも、新しいデバイスにフレーズを入力するだけで元通りに。 - フレーズの取り扱いが命取りになることも:

逆に、24単語を他人に見られたりネット上に保存してしまうと、資産を盗まれるリスクが一気に高まる。 - 安全な保管方法を徹底する:

耐火金庫や金属プレート、複数の場所に分けて保管するなど、物理的なセキュリティも意識することが大切。

TREZORの活用で実現する、安心・安全な資産管理

仮想通貨はインターネット上の資産だからこそ、保管方法によってリスクの大きさがまったく変わってきます。

TREZOERを導入することで、自分の資産を自分で守るという意識が生まれ、同時に日常的なセキュリティ意識も高まっていきます。

不安を感じながら保管するよりも、「きちんと守れている」という安心感があるだけで、精神的にもかなり余裕が持てるようになります。

このように、TREZORは単なるツールではなく、安心と自信を手に入れる手段として活用されています。

- 資産の所在が常に明確になる:

取引所任せではなく、自分の手元で管理できることで、「今どこにあるのか」が明確になり、混乱や誤解を防げる。 - 精神的な安心感が大きい:

ネットニュースでハッキング事件を見ても「うちは大丈夫」と思えるのは、強固な保管環境があるから。 - 保有する通貨の整理と見直しができる:

TREZORで管理することで、長期保有向きの通貨を意識的に選ぶようになり、無駄な取引が減る。 - 家族や相続の準備にも有効:

リカバリーフレーズの保管と管理方法を整えておけば、いざというときに家族が引き継ぐこともできる。 - パスワード管理にも応用可能:

TREZORは仮想通貨だけでなく、パスワードマネージャーとしても使えるため、ネット全般のセキュリティ強化に役立つ。

将来の資産保護のためにできること

仮想通貨を含めたデジタル資産の価値は今後ますます高まっていくと予想されています。

今のうちから安全な保管環境を整えておくことは、「資産を守る準備」だけでなく、「将来の自分や家族を守る行動」にもつながります。

特に、ハードウェアウォレットを使った自己管理は、時代の変化にも強い柔軟な資産管理方法として注目されています。

その影響で、TREZOERのような信頼できるツールを活用する人が着実に増えてきています。

- 仮想通貨を長期で保有する前提で考える:

短期売買ではなく「資産」として持つ意識が強まると、安全な保管方法の必要性が明確になる。 - 家族にリカバリーの仕組みを伝えておく:

自分が突然操作できなくなった場合にも備えて、家族に仕組みや保管場所を伝えておくと安心。 - 物理的な保管環境も整備する:

復元フレーズは紙に書くだけでなく、耐火・防水の金庫や金属プレートに保管するなど、物理セキュリティも重視。 - 仮想通貨以外の情報もまとめて管理:

パスワードマネージャー機能を活用し、金融系アカウントや重要情報の一元管理を行うと、将来的にも整理しやすくなる。 - 定期的に設定や保管状況を見直す:

PINコードやフレーズの保管状況、利用している通貨の確認など、半年に一度くらいの見直しがリスクを減らす。

日常生活と仮想通貨管理のバランス

仮想通貨を安全に保管したいと思っても、日々の生活の中で「難しいことは避けたい」「時間を取られたくない」というのが本音ではないでしょうか。

TREZOERは、こうした日常の中でも無理なく使い続けられるように設計されており、シンプルかつ確実に資産を管理できる点が大きな魅力です。

継続して安全を維持するには、「手間をかけすぎないこと」も大切な要素になります。

そのため、セキュリティと利便性のバランスを取りながら、自然な形で資産管理に取り組むことができるのです。

- 普段使いではなく“保管専用”として使う:

取引用ではなく、あくまで“長期保有”や“資産保管”用と割り切ることで、日常の手間が減る。 - 最低限の操作で済む仕様:

接続してPINを入力し、確認ボタンを押すだけの操作で、安全な送金や管理が可能。ITに不慣れでも安心。 - アプリの更新や設定確認は月1回程度でOK:

Trezor Suiteのアップデート確認や通貨の整理は、定期的に時間を決めて行えば無理がない。 - 家族との共有管理も検討する:

万が一に備えて、信頼できる家族と操作方法や保管場所を共有しておくと安心。 - “守る手間”より“失うリスク”を意識する:

多少の手間がかかっても、それによって大きな損失を防げると考えれば、自然と習慣化しやすくなる。

まとめ|TREZOR(トレザー)で仮想通貨を安心・安全に守るという選択

今回の記事では、仮想通貨初心者の方に向けて「TREZOR(トレザー)」を使ったハードウェアウォレットによる資産管理の基本を解説しました。

これらを踏まえて、自分の仮想通貨資産を守るために「今できること」は確実に存在します。

仮想通貨を始めたばかりの方も、そろそろ保管方法を見直したい方も、一度TREZORの導入を真剣に考えてみてください。

あなたの資産を守る一歩は、“自分で管理する”という意識から始まります。

\ オフラインで安全管理 /