ステーブルコインってよく聞くけど何?

そんな疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。

最近ではニュースやSNSでも話題になることが増えていますが、仕組みやメリットがわかりにくく、「仮想通貨=難しい・怖い」と感じている人も少なくありません。

初心者でも扱いやすく、日常生活や資産管理にも使えるとして注目が集まっています。

この記事では、ステーブルコインの基本的な仕組みから、メリット・デメリット、日本での具体例までをわかりやすく解説します。

「仮想通貨は気になるけど怖い」と感じている方にこそ、読んでほしい内容です。

【今だけのお得な情報】

暗号資産(仮想通貨)は、どうやって買うの?

はじめは買わなくて大丈夫。

まずは、無料でもらえる「期間限定キャンペーン」を利用しましょう。

たとえばビットポイントは、紹介コードで口座を開設すると1,500円分の暗号資産がもらえます。

ビットポイントの紹介コードは↓

総額10,000円以上のキャンペーン!

今だけのお得な情報をお見逃しなく。

\ 期間限定 /

- NFTコレクター

- NFT投資で含み益200万円超

- NFT保有数:600点以上

- 音楽NFTコレクションを運営

- バンドマンでギターリスト

- 元ECサイト運営マネージャー:年商10億

ステーブルコインとは?仮想通貨との違いをやさしく解説

ビットコインのような価格の激しい上下が起きにくく、初心者でも安心して使いやすいのが特徴です。

1コイン=1円や1ドルというように、いつ使っても価値が変わらない設計になっているため、買い物や送金にも向いています。

このように、ステーブルコインは「仮想通貨の不安定さが怖い」という人にこそ選ばれている新しい選択肢です。

価格が安定している:

1コイン=1円や1ドルなど、あらかじめ設定された通貨の価値に連動する設計になっています。

ビットコインのように価格が大きく上下することは基本的にありません。

初心者でも扱いやすい:

投資のタイミングを気にせずに購入できるため、相場の知識が少ない人でも安心して始められます。

「いつ買えばいいかわからない」と悩む必要がありません。

実生活にも応用できる:

一部のオンラインショップやふるさと納税、ギフト券交換などにも使える場面が増えています。

ポイント感覚で日常の支払いに使えるケースもあります。

仮想通貨市場との橋渡しができる:

値動きのあるビットコインなどを取引する際に、一時的な資金の避難先として使われることが多く、取引所間の送金にも便利です。

ビットコインなど他の仮想通貨との決定的な違い

ビットコインは、発行枚数があらかじめ決められていて、需給によって価格が大きく上下します。

一方ステーブルコインは、価格が特定の通貨(円やドル)に連動するように仕組み化されており、日々の値動きはごくわずかです。

そのため、短期間で利益を狙う投資向きなのがビットコイン、安定的に使う決済や資金保管向きなのがステーブルコインという位置づけになります。利用目的に応じて、使い分けることが大切です。

価格変動の幅が違う:

ビットコインは1日で数万円以上変動することもありますが、ステーブルコインはほとんど変動せず、価値が一定に保たれています。

使い方の目的が異なる:

ビットコインは投資や投機に使われることが多く、ステーブルコインは送金・決済などの実用面で注目されています。

仕組みが異なる:

ビットコインは発行量が決まっており価格が市場で決まるのに対し、ステーブルコインは発行体が価格を安定させる仕組みを組み込んでいます。

初心者との相性が違う:

ステーブルコインは、価格変動のリスクが小さいため、仮想通貨の入り口として安心感があり、初心者にも取り組みやすいと言えます。

「ペッグ」って何?価格安定のキーワードをやさしく解説

「ペッグ」とは、ある通貨や資産の価値に連動させることを意味する言葉です。

たとえば「1USDC=1ドル」と設計された場合、そのステーブルコインは常に1ドル前後の価値で推移するように、発行体が裏付け資産を保有し、換金可能な体制を整えています。

このような仕組みにより、価格の乱高下を防ぎ、利用者が安心して日常利用や資産保管に使えるようになっているのです。

安定した価格を維持するためには、この「ペッグ」がとても重要な役割を果たしています。

ペッグの意味:

「固定する」「連動させる」といった意味を持ち、1コイン=1ドルや1円などの特定の価値を維持することを指します。

ステーブルコインと法定通貨を結びつける:

価格を円やドルにペッグすることで、「仮想通貨なのに通貨のように使える」という安心感が生まれます。

換金性を支える仕組み:

発行体が実際に法定通貨を準備金として保有し、「いつでも現金と交換できる」状態を整えることで、価値を支えています。

価格維持の行動も行われる:

市場価格が下がりすぎたときには買い支えたり、逆に上がりすぎた場合は新たに発行して調整するなど、管理的な対応がなされます。

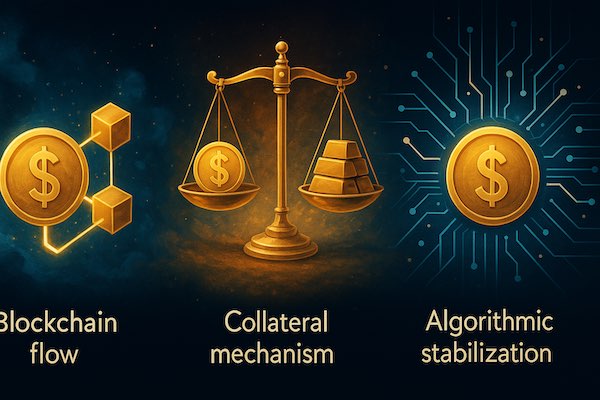

ステーブルコインの3つの仕組みと特徴

ステーブルコインはすべて「価値を安定させる」ことを目的としていますが、その仕組みは大きく3つに分かれます。それぞれの方式で安定のさせ方が異なり、信頼性やリスクにも差があります。どの仕組みがどのように成り立っているのかを知っておくことは、安心して使うための第一歩です。

法定通貨担保型:

円やドルなどの実際の通貨を裏付け資産として保有し、1コイン=1通貨単位の価値を保つ仕組みです。

最も安定性が高く、利用者も多いタイプです。

暗号資産担保型:

ビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨を担保にして発行されるタイプです。

スマートコントラクトによって透明性を保ちつつ価格を安定させます。

アルゴリズム型:

明確な担保を持たず、供給量の増減をプログラムで自動調整して価格を保つ方式です。

過去には失敗例もあり、リスクが高めとされています。

法定通貨担保型:円やドルで支えられる安心タイプ

法定通貨担保型は、ステーブルコインの中でも最も一般的で、初心者にもおすすめされる仕組みです。

このタイプは、発行されたコインと同じ価値の法定通貨(円やドルなど)を、現金や預金の形で保有しながら運用されます。

さらに、発行体はその保有資産を定期的に公表・監査することで、信頼性を高めています。

このことから、価格の変動が怖いという方でも、安心して利用しやすいステーブルコインの形態といえるでしょう。

現金や預金などの裏付けがある:

発行体は発行済みのコインと同額の法定通貨を銀行口座などで保有しており、価格がぶれにくくなっています。

換金がしやすい:

「いつでも1コインを1円(または1ドル)で交換できる」という信頼があるため、市場でもその価値が安定しやすくなります。

JPYCやUSDCが該当:

日本ではJPYC、アメリカではUSDCやUSDTなどがこの仕組みに該当し、実際の買い物や送金にも使われています。

価格変動が起きても対処しやすい:

万一市場価格が乖離した場合、発行体が買い支えや新規発行で調整を行うことが可能です。

暗号資産担保型:ビットコインなどを担保にしたタイプ

価格が安定しているわけではない資産を担保にするため、通常は「過剰担保」が必要になります。

たとえば、1万円分のステーブルコインを発行するために、1.5倍から2倍以上の仮想通貨を預ける仕組みです。

こうすることで、万が一担保の価値が下がってもステーブルコインの価値を保つことができます。

また、スマートコントラクトという自動プログラムによって運用されているため、人の操作に頼らず透明性が高い点も特徴です。

分散型金融(DeFi)において多く使われており、中央管理者に依存しない設計となっています。

過剰担保でリスクをカバー:

価格変動の大きい仮想通貨を担保にするため、1.5倍以上の価値を預けて安定性を維持します。

スマートコントラクトで管理:

人の手を介さず、プログラムによって自動的に担保の管理や清算が行われます。

透明性が高く信頼性も確保されます。

代表例はDAI:

Ethereum上で動くDAIというステーブルコインが代表例で、暗号資産を担保にしながら1DAI=1ドルを目指しています。

価格が下がったときは自動で清算:

担保の価値が一定のラインを下回ると、自動的に売却が行われてバランスを保つ仕組みがあります。

アルゴリズム型:プログラムで価値を保つ仕組み

価格が上がりすぎた場合は新しいコインを発行して供給量を増やし、逆に下がりすぎたときはコインを回収・削減して価値を押し上げるよう設計されています。

中央銀行が通貨の流通量を調整するのに似た発想ですが、それをブロックチェーン上で自動実行するのが特徴です。

ただし、実際の経済の変動や利用者の心理にはプログラムだけで対応しきれない場面もあり、過去には価格維持に失敗し崩壊した事例もあります。

実用には高い設計力と市場からの信頼が必要です。

価格調整は供給量で対応:

価格が高くなれば供給量を増やし、安くなれば供給量を減らすことで、自然とバランスを取る仕組みです。

担保資産は持たない:

通貨の裏付けとなる現金や仮想通貨は保有せず、アルゴリズム(プログラム)だけで価値を維持します。

代表例はTerraUSD(UST):

一時は注目されていたUSTが、2022年に価値の維持に失敗して暴落。

アルゴリズム型のリスクを象徴する出来事となりました。

信頼が崩れると一気に価値が下がる:

価格の裏付けが信頼そのものであるため、一度信用が失われると連鎖的に暴落する傾向があります。

ステーブルコインのメリットとは?「安定」がもたらす安心感

特に初心者や長期的に資産を管理したい人にとっては、「値動きの少なさ」が大きな安心材料となります。

また、送金や決済の利便性も高く、ブロックチェーン技術のメリットを活かしながら、現実のお金のように使える点も魅力です。

価格が安定していて安心:

日々の値動きが小さく、仮想通貨特有の不安定さを避けられます。

資産としても使いやすい存在です。

送金が早くて手数料が安い:

銀行を介さずに、数分で世界中へ送金が可能。

しかも数十円程度のコストで済むケースもあります。

デジタル決済に使いやすい:

ネットショッピングや電子ギフトへの交換など、現実の生活にも応用しやすい特性があります。

資産保全や避難通貨として活用できる:

インフレが進む国などでは、ステーブルコインが“デジタルドル”として価値を守る手段にもなっています。

仮想通貨だけど価値が安定している

一方でステーブルコインは、1コイン=1円や1ドルといった形で価値が一定に保たれており、こうした価格変動リスクが非常に小さくなっています。

そのため、価格を気にせず使えるのが魅力です。

仮想通貨でありながらも、日常のお金のような感覚で扱える安心感が、多くの人に支持される理由のひとつとなっています。

価格の基準が明確:

「1USDC=1ドル」「1JPYC=1円」のように、法定通貨と価値を連動させることで価格の目安がはっきりしています。

極端な値動きが起きにくい:

市場全体が不安定になったとしても、発行体が価格を調整する仕組みがあるため、急落や急騰は起こりにくいです。

安心して保有しやすい:

短期間で売買して利益を狙う必要がないため、資産を落ち着いて管理したい人にも向いています。

日常のお金に近い感覚で使える:

価格がほぼ固定されているため、買い物や送金などでも「今のレートは?」と気にせずに使えます。

海外送金が安くて速い

たとえば、日本からアメリカへ送金する場合、銀行を通すと数日かかる上に数千円の手数料が必要ですが、ステーブルコインを使えば数分~数十分で送金が完了し、費用も数十円程度に抑えられることがあります。

そのため、国際間で頻繁にお金をやりとりする人や企業にとって、非常に効率の良い手段として活用が進んでいます。

送金スピードが圧倒的に速い:

銀行では数日かかる国際送金が、ブロックチェーンを使えば数分で完了する場合もあります。

手数料が非常に安い:

中継銀行などを介さないため、1回の送金でかかるコストは数十円程度になることが多いです。

24時間365日送れる:

土日や祝日、夜間でも関係なく送金できるので、時間の制約に縛られません。

国や地域を問わず使える:

インターネット環境さえあれば、どこにいてもステーブルコインを送受信できます。

使い方次第でポイントやギフト券にも交換できる

特に日本で普及が進むJPYCは、Amazonギフト券や楽天ポイントに交換できるサービスと連携しており、日常の買い物やプレゼントにも使いやすくなっています。

たとえば、JPYCを使ってふるさと納税をしたり、専用フォームを通じてネットショッピングの代金を間接的に支払ったりすることも可能です。

このように、ステーブルコインは“貯めて終わり”ではなく、“使うお金”としての役割を果たし始めています。

JPYCはギフト券と交換可能:

専用サービスを利用することで、JPYCをAmazonギフト券や楽天ポイントなどに交換できます。

ネットショッピングにも使える:

提携サイトを経由すれば、JPYCを使って楽天市場やYahoo!ショッピングで商品を購入することができます。

ふるさと納税でも使える:

一部自治体では、JPYCで納税することが可能になっており、公共サービスにも活用の場が広がっています。

「ポイント経済圏」との橋渡しができる:

ギフト券やポイントとの互換性により、日常の電子マネー感覚で利用できるのが魅力です。

逆にリスクやデメリットはある?事前に知っておくべき点

特に、発行体の信用性や規制の変化、仕組みに対する理解不足などが、後から思わぬトラブルを招く可能性があります。

使い始める前に、こうした注意点をしっかり理解しておくことが大切です。

発行体の信用リスク:

法定通貨担保型でも、裏付け資産が十分に確保されていなければ価値が崩れる恐れがあります。

規制変更のリスク:

国によっては法整備が進んでいないこともあり、急なルール変更によって利用が制限される可能性があります。

使える場所がまだ限られている:

現時点ではステーブルコインに対応しているサービスや店舗は限られており、利便性はこれからの成長に期待されます。

仕組みの理解が必要:

価格が安定しているとはいえ、どのように安定性が保たれているのかを知らずに使うのはリスクにつながります。

ステーブルコインにも信用リスクがある

特に法定通貨担保型では、発行元が本当に1コインあたりの資産を保有しているかが重要です。

もし、発行体が十分な準備金を確保していなかったり、会計報告に不透明な点があったりすると、価値が突然崩れる可能性もあります。

過去には、資産の裏付けが疑問視されたことで市場の信用を失ったステーブルコインも存在します。ユーザーとしては、発行体の情報開示や監査体制を確認する意識が必要です。

準備金が足りないと価値が崩れる:

1コイン=1円を守るには、その裏付け資産がしっかり確保されている必要があります。

不足があると信頼を失います。

情報開示の有無が信用に直結する:

監査報告や保有資産の定期的な公開がない場合、その発行体には不安を感じる人が増えます。

実際にトラブルになった事例もある:

かつて一部のステーブルコインが資産の裏付け不足で市場の信用を失い、価格が急落したことがありました。

信頼できる発行体を選ぶのが基本:

誰でも発行できるわけではないからこそ、発行元の企業姿勢や実績をチェックすることが大切です。

価格が安定しないこともある

特に市場で取引される場合、需要と供給のバランスが崩れると一時的に価格が乖離することがあります。

また、アルゴリズム型など担保を持たない種類では、システムの設計や外部環境の影響で価格が乱れるケースもあります。

ステーブルコインは「ほぼ安定している」という前提で使われていますが、100%保証されているわけではない点は理解しておくべきです。

市場の需給で乖離が起こる:

取引所では買いたい人や売りたい人の動きで価格が変動し、1円や1ドルから離れることがあります。

アルゴリズム型は不安定になりやすい:

担保がない分、市場の信頼が一気に失われると価格が崩れやすい傾向があります。

JPYCなどにも一時的な価格差が出ることがある:

発行元が調整していても、ユーザー間の取引で価格が上下する可能性はあります。

「安定している=完全に固定」ではない:

法的な裏付けや市場の反応次第で、一定の範囲で変動が起こることを前提に考える必要があります。

まだ使える場所が少ない

たとえば、日本円連動型のJPYCも、現在利用できるのは特定のネットサービスや一部の提携店舗にとどまっています。

法整備が進んでいるとはいえ、普段のコンビニやスーパーで自由に使えるようになるには、もう少し時間がかかりそうです。

そのため、ステーブルコインは「一部のシーンで活用できる便利な通貨」としての立ち位置にとどまっており、日常生活での完全な代替には至っていないのが現状です。

対応店舗が少ない:

現状ではごく一部のオンラインサービスや実験的な地域利用に限られており、一般的な店舗ではまだ使えません。

加盟店の拡大が今後のカギ:

JPYCのように、今後は加盟店を増やすことで、実用性が広がっていくことが期待されています。

周知と理解がまだ不十分:

ステーブルコインを知っている人が少なく、店舗側の受け入れ体制も整っていない場合が多いです。

「便利そう」だけでは広まらない:

ユーザーが実際にメリットを感じられる環境づくりが必要であり、その点は今後の課題といえます。

日本でも広がるステーブルコイン活用の動き

法整備が進んだことで、JPYCやDCJPYといった円に連動するステーブルコインの発行と運用が本格化。

個人利用だけでなく、企業や自治体も実証実験に参加するなど、実用化に向けた動きが活発になっています。

法改正により発行が明確に認められた:

2023年の改正資金決済法によって、銀行・資金移動業者などがステーブルコインを発行できるようになりました。

JPYCが利用可能なシーンが拡大中:

ネットショッピング、ふるさと納税、ポイント交換など、少しずつ活用の場が増えています。

企業や自治体の実証実験も進行中:

地方自治体と連携した地域通貨のような利用方法が試されており、社会インフラとしての導入が模索されています。

今後の普及に向けた技術基盤が整いつつある:

DCJPYをはじめとした商業銀行の取組により、銀行間での相互運用も視野に入れた環境づくりが進んでいます。

JPYCは日本円と1:1で使える

発行元であるJPYC株式会社が、事前に受け取った日本円を元に発行する「前払式支払手段」の形式をとっており、その仕組みはSuicaや楽天Edyとよく似ています。

2023年からは第三者型として正式に登録され、提携するオンラインサービスや加盟店での利用も可能に。

日本円と同じ感覚で使えることから、仮想通貨に慣れていない人でも安心して利用を始められます。

1JPYC=1円を維持する設計:

ユーザーがチャージした円と同額をJPYCとして発行するため、価値が大きくズレる心配がありません。

電子マネーに近い感覚で使える:

プリペイド型の仕組みにより、Suicaなどと同様に残高を確認しながら使えます。

利用できる場所が徐々に拡大中:

楽天市場やYahoo!ショッピング、ふるさと納税の支払いなど、多様なシーンで利用可能になっています。

法的にも安全性が高い:

資金保全が義務付けられており、利用者が安心して使えるよう制度設計されています。

DCJPYは銀行が発行する新しい円

日本の「デジタル通貨フォーラム」によって推進されており、銀行の預金を裏付け資産として、1DCJPY=1円の価値が保たれるよう設計されています。

従来の仮想通貨と違い、銀行が発行することで高い信用力を持ち、企業間取引や大規模な決済でも安心して利用できると期待されています。

商業銀行が発行:

信頼性の高い銀行が直接発行することで、利用者の不安を軽減します。

預金を裏付けとした価値保証:

実際の銀行預金をもとに1DCJPYが発行されるため、価値の安定性が確保されています。

法人向けの活用を想定:

個人利用よりも企業間決済や取引を中心に設計されており、実証実験も進行中です。

将来的には相互運用も視野に:

異なる銀行間でも同じDCJPYを使えるようにすることで、共通の決済インフラになる可能性があります。

USDTとUSDC:世界で最も使われている2大ドル型通貨

どちらも1ドル≒1コインの価値を維持するように設計されており、海外取引や仮想通貨の基軸通貨として広く活用されています。

信頼性や透明性の違いから使い分けられている面もあり、それぞれの特徴を理解しておくと安心です。

USDT(テザー):

発行量世界一を誇るステーブルコイン。

流動性が高く、取引所で最も多く使われています。

USDC(USDコイン):

監査体制や運用の透明性に優れ、規制にも対応。

安定性を重視するユーザーに人気です。

1ドルと連動して価格が安定:

どちらも「1USDT=1USD」「1USDC=1USD」として運用され、価値の変動を極力抑えています。

国際送金やDeFiでも活用:

手数料が安く即時決済できるため、海外送金や分散型金融サービスでも幅広く使われています。

今後のステーブルコインの展望と日本での動き

日本では法整備が進み、銀行や企業の発行が現実味を帯びてきました。

日常利用から企業間決済まで、さまざまな場面で使われる可能性があります。

企業の参入が活発化:

法整備によりステーブルコイン事業への新規参入が増え、多様なサービスが登場しています。

自治体や金融機関も関心を示す:

地方自治体での実証実験や銀行主導の開発プロジェクトも進行中です。

デジタル円との並行利用が進む見込み:

公的・私的な用途で役割を分けながら共存していく構想が進んでいます。

改正資金決済法で何が変わった?利用が広がる背景

これにより、発行主体や資産の管理方法、ユーザー保護の仕組みが制度上整備され、一般利用者にも安心して使える環境が整いつつあります。

その結果、企業や金融機関の参入が進み、日本国内でも実用化に向けた流れが本格化しています。

発行できる主体が明確に:

銀行・資金移動業者・信託会社のいずれかが発行者となれるよう法律で定められました。

利用者の資産が保全される仕組みに:

発行体には準備金の分別管理や監査義務が課され、倒産リスクに備えた体制が整っています。

信頼性が法的に担保されるように:

不正防止や透明性確保のための制度が導入され、ユーザーの信頼が高まりました。

法整備が企業参入の追い風に:

明確なルールにより、新たなビジネスモデルが生まれやすくなりました。

ステーブルコインとデジタル円の関係

ステーブルコインは主に民間企業が発行し、柔軟な用途に使える一方で、デジタル円は中央銀行が発行する公的な通貨です。

今後はそれぞれの特性を活かして、役割を分担しながら共存していくと考えられています。

ステーブルコインは民間発行:

JPYCやDCJPYなど、民間が発行し、買い物や個人間送金などに利用されます。

デジタル円は中央銀行が発行:

日本銀行が管理するCBDCとして、信頼性が重視された公的支払いに適しています。

利用シーンが明確に分かれる:

ステーブルコインは日常決済向け、デジタル円は税金・年金・公共料金の支払い向けです。

共存による利便性の向上が期待される:

使い分けが進めば、ユーザーにとって最適な決済手段を選べる時代になります。

これからステーブルコインが主流になる可能性は?

価格が安定しているうえ、スマホ一つで使える利便性の高さが評価されています。

また、企業間の送金や自治体の事務処理にも使えることから、幅広い層にとって魅力ある存在となりつつあります。

価格が安定して使いやすい:

1コイン=1円や1ドルで設計されており、仮想通貨にありがちな価格の上下が少ないです。

キャッシュレス決済との相性が良い:

スマホウォレットとの連携が簡単で、既存のQR決済と同じ感覚で使えます。

ポイント以上、現金未満の存在に:

楽天ポイントのように価値が明確で、かつ法定通貨と交換できる利点があります。

社会インフラとしての広がりも期待:

自治体の給付金支給や企業の経費精算など、公共性の高い用途でも導入が始まっています。

まとめ:ステーブルコインは“知っておいて損なし”な新しいお金

今回の記事では、ステーブルコインの基本から仕組み、メリット・リスク、日本での事例や今後の展望まで幅広く解説しました。

仮想通貨の不安要素を取り除きつつ、デジタルマネーの利便性を享受できるステーブルコインは、初心者にこそおすすめできる存在です。

このようにステーブルコインは、単なる仮想通貨の一種にとどまらず、私たちの「新しいお金の選択肢」として広がっていく可能性を秘めています。

まずはJPYCのような初心者向けのサービスから試してみると、きっと新しい発見があるはずです。